Hallo, ich bin Maya.

Hallo, ich bin Maya.Wie kann ich helfen?

Hallo, ich bin Maya.

Hallo, ich bin Maya. /

de

/

de

Valerie Haunz, Sopran

Sofi Simeonidis, Klavier

Die 2023 ins Leben gerufene Mittagskonzertreihe HayNoon geht in die dritte Runde und diesmal dreht sich alles um das Lied. In fünf einstündigen Konzerten präsentieren die Musikhochschulen des Landes NRW ihre vielversprechendsten Talente.

Werke von:

Joseph Haydn (1732–1809), Robert Schumann (1810–1856), Olivier Messiaen (1908–1992) und Wolfgang Rihm (1952–2024)

Asasello Quartett

Für viele Kenner und Liebhaber des Streichquartetts kommen nur wenige andere Komponisten an die späten Quartette von Haydn und Beethoven heran. Zu ihnen gehört unbedingt Dmitri Schostakowitsch, für den das Streichquartett ein lebenslanger Begleiter war. Zu einem auf- und anregenden musikalischen Gipfeltreffen zwischen Haydn, Beethoven und Schostakowitsch lädt das international besetzte und vielfach prämierte Asasello Quartett ein. Von einer einzigartigen orchestralen Klangfülle und Tiefe ist Haydns „Sonnenaufgangs“-Quartett beseelt. Sein 9. Quartett schenkte Schostakowitsch seiner dritten Ehefrau als eine Art Liebesgabe. Eine neue Zeitrechnung in der Musik kündigte Beethoven schließlich 1826 mit seinem kühnen Streichquartett op. 130 an – bei dem die vier Streichinstrumente zwischendurch in der „Cavatina“ zu einem himmlischen Gesang ohne Worte ansetzen.

Joseph Haydn (1732–1809): Streichquartett B-Dur op. 76 Nr. 4 „Sonnenaufgang“

Dmitri Schostakowitsch (1906–1975): Streichquartett Nr. 9 Es-Dur op. 117

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Streichquartett Nr. 13 B-Dur op. 130 mit Großer Fuge B-Dur op. 133

Agnes Konnerth, Alt

Giuseppe D’Elia, Klavier

Die 2023 ins Leben gerufene Mittagskonzertreihe HayNoon geht in die dritte Runde und diesmal dreht sich alles um das Lied. In fünf einstündigen Konzerten präsentieren die Musikhochschulen des Landes NRW ihre vielversprechendsten Talente.

Werke von:

Joseph Haydn (1732–1809), Ralph Vaughan Williams (1872–1958), Kurt Weil (1900–1950) und Jacques Brel (1929–1978)

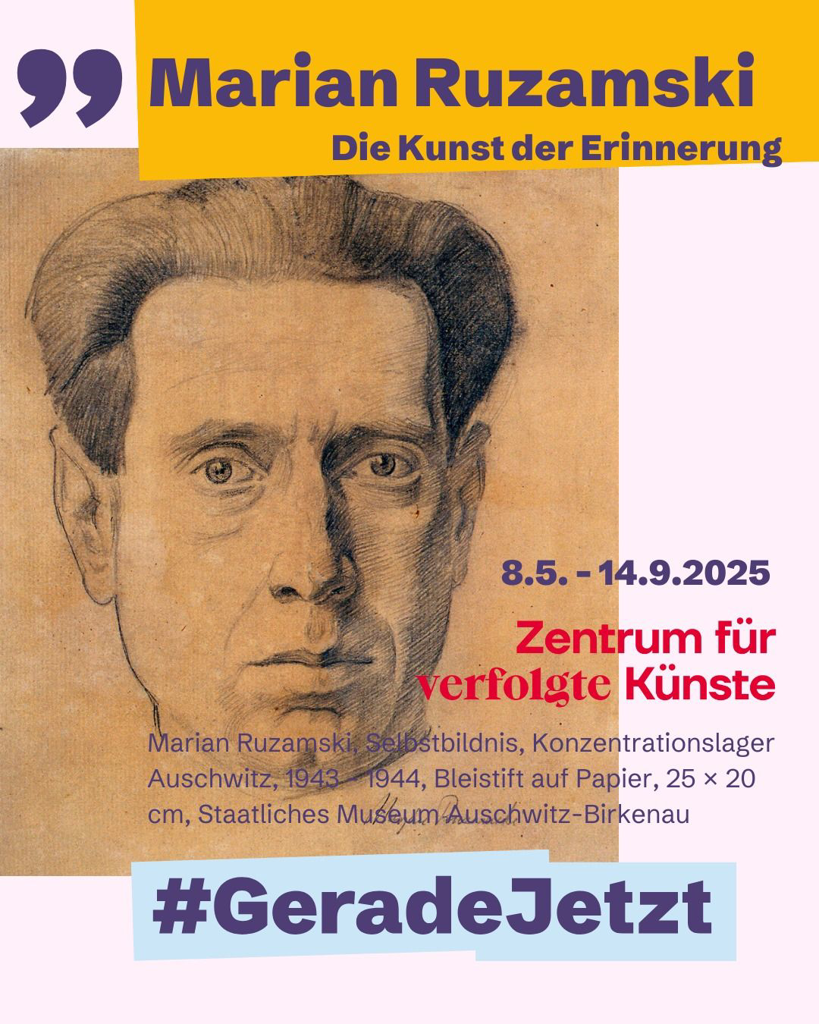

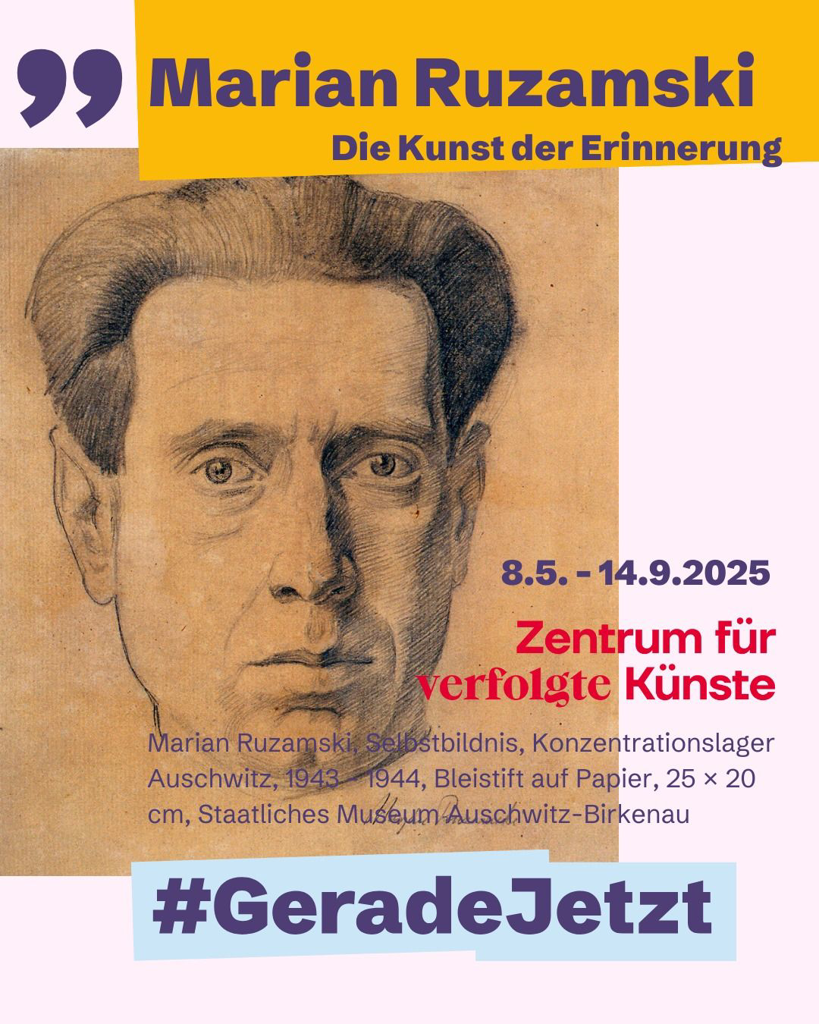

Am 80. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, am 8. Mai 2025, eröffnen das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen, in Kooperation mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Keimer-Bürgerstiftung Solingen die erste monografische Ausstellung von Marian Ruzamski außerhalb Polens.

MARIAN RUZAMSKI – KUNST DER ERINNERUNG

Erste monografische Ausstellung Marian Ruzamskis außerhalb Polens

8.5. – 14.9.2025

Zentrum für verfolgte Künste, Wuppertaler Str. 160, 42653 Solingen

https://www.verfolgte-kuenste.com/wechselausstellungen/marian-ruzamki-kunst-der-erinnerung

100 Jahre nach seiner letzten Einzelausstellung. 80 Jahre nach seinem Tod – kehrt das Werk Marian Ruzamskis in die Öffentlichkeit zurück.

Kunst als Zeugnis

Kunstwerke können das Unsagbare ausdrücken. Sie überliefern Geschichte nicht nur in Fakten, sondern in Gefühlen – und verbinden uns mit den Erfahrungen derer, die sie geschaffen haben. Die Ausstellung „Marian Ruzamski. Die Kunst der Erinnerung“ widmet sich einem Künstler, der nicht nur durch seine außergewöhnliche Farbwelt und Tiefe beeindruckt, sondern auch durch sein Schicksal. Ruzamski wurde während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz deportiert und starb 1945 im Lager Bergen-Belsen. Seine in Auschwitz entstandenen Werke sind ein stiller Widerstand gegen das Vergessen – Ausdruck von Hoffnung in Zeiten größter Dunkelheit.

Der Künstler Marian Ruzamski (1889-1945)

„Trotz begeisterter Kritiken und Ausstellungen in den renommiertesten Salons der Zweiten Republik gelang es ihm nie, sich unter den führenden polnischen Malern des 20. Jahrhunderts zu etablieren. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb es unmöglich, ihn wieder ins kollektive Gedächtnis zu rufen.“ – Tadeusz Zych, 2025

Marian Ruzamski war ein sensibler Beobachter seiner Umgebung. Seine Gemälde zeigen Porträts, Landschaften, Szenen des Alltags – stets durchdrungen von einer tiefen Menschlichkeit. Er gehört zu den Künstlern, deren Werk durch Verfolgung fast ausgelöscht wurde. Mit dieser Ausstellung wird sein Gesamtwerk erstmals umfassend gezeigt – eine Hommage an einen großen polnischen Maler und Zeugen der Shoah.

Die dramatischen Umbrüche des vergangenen Jahrhunderts prägten das Leben von Marian Ruzamski: Geboren 1889 in Lipnik bei Bielsko-Biała, stammte er aus einer kulturell vielfältigen Familie. Seine Mutter war eine französische Jüdin, sein Vater ein polnischer Notar. Der junge, hochbegabte Künstler musste 1914 als damaliger Bürger Österreich-Ungarns sein Stipendium in Paris abbrechen und Frankreich verlassen, da er mit Kriegsbeginn zum „feindlichen Ausländer“ wurde. Im Ersten Weltkrieg verschleppten ihn russische Truppen nach Charkiw. Aus den Wirren der Revolution kehrte er schwer traumatisiert in den jetzt freien jungen polnischen Staat zurück. Während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg wurde Ruzamski 1943 als Jude und Homosexueller denunziert, von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und später nach Bergen-Belsen verschleppt, wo er vor 80 Jahren am 8. März 1945 kurz vor Kriegsende starb.

Doch obwohl Ruzamskis Leben von Krieg, Verfolgung und Gewalt überschattet war, erzählen seine Werke eine andere Geschichte. Seine Bilder sind geprägt von einer tiefen Humanität, von Szenen des Alltags und einer fast schwebenden Leichtigkeit – als würde ein anderes, friedliches Jahrhundert an uns vorüberziehen. Es sind poetische, eindringliche Bilder, die an sommerliche Landschaften erinnern, nicht an Terror und Zerstörung.

Der Impulsgeber Marian Turski (1926–2025)

Die Idee zur Ausstellung geht auf Marian Turski zurück – Historiker, Journalist und Auschwitz-Überlebender. Zeit seines Lebens kämpfte er gegen das Vergessen, für Demokratie und Menschenrechte.

Seine Worte „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Es begann mit kleinen Manifestationen von Intoleranz und Antisemitismus, mit Rassismus. Das ist es, woran man sich erinnern muss: Es begann nicht mit Gaskammern.“ mahnen uns bis heute. Turski begleitete die Entstehung dieser Ausstellung bis kurz vor seinem Tod. Sein Vorwort zum Katalog wurde wenige Tage vor seinem Tod am 18. Februar 2025 abgeschlossen. Die Ausstellung ist ihm gewidmet.

Die Kunst der Erinnerung

Im Jahr 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal – ein Anlass, innezuhalten und sich neu mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir heute an die katastrophalen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnern. Die Ausstellung mit den Werken von Marian Ruzamski ist ein künstlerischer Beitrag zu diesem Gedenken. Sie richtet den Blick auf ein individuelles Schicksal, das exemplarisch für viele steht, und zeigt zugleich, dass Erinnerung nicht nur Mahnung, sondern auch kulturelles Erbe ist. In einer Zeit, in der geschichtliche Narrative zunehmend infrage gestellt werden, setzt die Ausstellung ein Zeichen für die Bedeutung der Kunst als Medium des historischen Bewusstseins. Sie erinnert daran, dass der Weg zur Versöhnung über das Verstehen führt – und dass dieses Verstehen oft in der Stille eines Bildes beginnt.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Tarnowski-Schlossmuseum in Tarnobrzeg und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Sie wird unterstützt von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung Solingen sowie weiteren Förderern. Nach der Erstpräsentation im Museum Zentrum für verfolgte Künste wird die Ausstellung in Tarnobrzeg, der letzten Heimat Ruzamskis, gezeigt und im Frühjahr 2026 im Palast der Schönen Künste in Krakau, wo Ruzamski 100 Jahre zuvor seine letzte Einzelausstellung hatte.

In Vorbereitung zu dieser Ausstellung fand am 4./5. September 2024 im Zentrum für verfolgte Künste die deutsch-polnische Tagung „Vergangenheit erinnern, Zukunft gestalten“ zu Leben und Werk von Marian Ruzamski und dem Kampf gegen Antisemitismus statt.

10.00-17.00 Uhr

Am 80. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, am 8. Mai 2025, eröffnen das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen, in Kooperation mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Keimer-Bürgerstiftung Solingen die erste monografische Ausstellung von Marian Ruzamski außerhalb Polens.

MARIAN RUZAMSKI – KUNST DER ERINNERUNG

Erste monografische Ausstellung Marian Ruzamskis außerhalb Polens

8.5. – 14.9.2025

Zentrum für verfolgte Künste, Wuppertaler Str. 160, 42653 Solingen

https://www.verfolgte-kuenste.com/wechselausstellungen/marian-ruzamki-kunst-der-erinnerung

100 Jahre nach seiner letzten Einzelausstellung. 80 Jahre nach seinem Tod – kehrt das Werk Marian Ruzamskis in die Öffentlichkeit zurück.

Kunst als Zeugnis

Kunstwerke können das Unsagbare ausdrücken. Sie überliefern Geschichte nicht nur in Fakten, sondern in Gefühlen – und verbinden uns mit den Erfahrungen derer, die sie geschaffen haben. Die Ausstellung „Marian Ruzamski. Die Kunst der Erinnerung“ widmet sich einem Künstler, der nicht nur durch seine außergewöhnliche Farbwelt und Tiefe beeindruckt, sondern auch durch sein Schicksal. Ruzamski wurde während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz deportiert und starb 1945 im Lager Bergen-Belsen. Seine in Auschwitz entstandenen Werke sind ein stiller Widerstand gegen das Vergessen – Ausdruck von Hoffnung in Zeiten größter Dunkelheit.

Der Künstler Marian Ruzamski (1889-1945)

„Trotz begeisterter Kritiken und Ausstellungen in den renommiertesten Salons der Zweiten Republik gelang es ihm nie, sich unter den führenden polnischen Malern des 20. Jahrhunderts zu etablieren. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb es unmöglich, ihn wieder ins kollektive Gedächtnis zu rufen.“ – Tadeusz Zych, 2025

Marian Ruzamski war ein sensibler Beobachter seiner Umgebung. Seine Gemälde zeigen Porträts, Landschaften, Szenen des Alltags – stets durchdrungen von einer tiefen Menschlichkeit. Er gehört zu den Künstlern, deren Werk durch Verfolgung fast ausgelöscht wurde. Mit dieser Ausstellung wird sein Gesamtwerk erstmals umfassend gezeigt – eine Hommage an einen großen polnischen Maler und Zeugen der Shoah.

Die dramatischen Umbrüche des vergangenen Jahrhunderts prägten das Leben von Marian Ruzamski: Geboren 1889 in Lipnik bei Bielsko-Biała, stammte er aus einer kulturell vielfältigen Familie. Seine Mutter war eine französische Jüdin, sein Vater ein polnischer Notar. Der junge, hochbegabte Künstler musste 1914 als damaliger Bürger Österreich-Ungarns sein Stipendium in Paris abbrechen und Frankreich verlassen, da er mit Kriegsbeginn zum „feindlichen Ausländer“ wurde. Im Ersten Weltkrieg verschleppten ihn russische Truppen nach Charkiw. Aus den Wirren der Revolution kehrte er schwer traumatisiert in den jetzt freien jungen polnischen Staat zurück. Während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg wurde Ruzamski 1943 als Jude und Homosexueller denunziert, von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und später nach Bergen-Belsen verschleppt, wo er vor 80 Jahren am 8. März 1945 kurz vor Kriegsende starb.

Doch obwohl Ruzamskis Leben von Krieg, Verfolgung und Gewalt überschattet war, erzählen seine Werke eine andere Geschichte. Seine Bilder sind geprägt von einer tiefen Humanität, von Szenen des Alltags und einer fast schwebenden Leichtigkeit – als würde ein anderes, friedliches Jahrhundert an uns vorüberziehen. Es sind poetische, eindringliche Bilder, die an sommerliche Landschaften erinnern, nicht an Terror und Zerstörung.

Der Impulsgeber Marian Turski (1926–2025)

Die Idee zur Ausstellung geht auf Marian Turski zurück – Historiker, Journalist und Auschwitz-Überlebender. Zeit seines Lebens kämpfte er gegen das Vergessen, für Demokratie und Menschenrechte.

Seine Worte „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Es begann mit kleinen Manifestationen von Intoleranz und Antisemitismus, mit Rassismus. Das ist es, woran man sich erinnern muss: Es begann nicht mit Gaskammern.“ mahnen uns bis heute. Turski begleitete die Entstehung dieser Ausstellung bis kurz vor seinem Tod. Sein Vorwort zum Katalog wurde wenige Tage vor seinem Tod am 18. Februar 2025 abgeschlossen. Die Ausstellung ist ihm gewidmet.

Die Kunst der Erinnerung

Im Jahr 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal – ein Anlass, innezuhalten und sich neu mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir heute an die katastrophalen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnern. Die Ausstellung mit den Werken von Marian Ruzamski ist ein künstlerischer Beitrag zu diesem Gedenken. Sie richtet den Blick auf ein individuelles Schicksal, das exemplarisch für viele steht, und zeigt zugleich, dass Erinnerung nicht nur Mahnung, sondern auch kulturelles Erbe ist. In einer Zeit, in der geschichtliche Narrative zunehmend infrage gestellt werden, setzt die Ausstellung ein Zeichen für die Bedeutung der Kunst als Medium des historischen Bewusstseins. Sie erinnert daran, dass der Weg zur Versöhnung über das Verstehen führt – und dass dieses Verstehen oft in der Stille eines Bildes beginnt.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Tarnowski-Schlossmuseum in Tarnobrzeg und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Sie wird unterstützt von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung Solingen sowie weiteren Förderern. Nach der Erstpräsentation im Museum Zentrum für verfolgte Künste wird die Ausstellung in Tarnobrzeg, der letzten Heimat Ruzamskis, gezeigt und im Frühjahr 2026 im Palast der Schönen Künste in Krakau, wo Ruzamski 100 Jahre zuvor seine letzte Einzelausstellung hatte.

In Vorbereitung zu dieser Ausstellung fand am 4./5. September 2024 im Zentrum für verfolgte Künste die deutsch-polnische Tagung „Vergangenheit erinnern, Zukunft gestalten“ zu Leben und Werk von Marian Ruzamski und dem Kampf gegen Antisemitismus statt.

10.00-17.00 Uhr

Chouchane Siranossian, Violine

Capella Augustina

Andreas Spering

„Es ist das Privileg außergewöhnlicher Künstler, das ganze Licht auf sich zu ziehen. Die Geigerin Chouchane Siranossian ist von dieser Art.” Das Stammpublikum der Brühler Schlosskonzerte wird in diese Lobeshymne des französischen Musikmagazins „Diapason“ sicher einhellig einstimmen, schließlich war die Musikerin viele Jahre Konzertmeisterin bei der Capella Augustina, bevor sie solistisch weltweit Karriere machte. Für ihre Rückkehr zu den alten Musikerfreunden hat sich Chouchane Siranossian Beethovens bahnbrechendes Violinkonzert ausgesucht. Daneben steht mit der „Sinfonie mit dem Paukenschlag“ eine der großen Londoner Sinfonien auf dem Programm, an deren Entstehung der wie Beethoven aus Bonn stammende und in London wirkende Musiker und Impresario Johann Peter Salomon großen Anteil hatte: Ohne ihn wäre Haydn vielleicht nie nach England gekommen.

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Konzert D-Dur op. 61 für Violine und Orchester

Joseph Haydn (1732–1809)

Sinfonie G-Dur Hob. I:94 „Mit dem Paukenschlag“

Nach 5 Jahren ist es wieder Zeit für das größte Feuerwerk Kölns.

Exakt 320 Wochen nach dem letzten Feuerwerk finden am 30. August 2025 die 20. Kölner Lichter statt.

Die atemberaubende Show bringt Groß und klein zum Staunen. Nach einer spektakulären Schiffseinfahrt, mit sowohl hymnischer als auch hell leuchtender Schiffsbegleitung, wird der Kölner Nachthimmel Zeuge von einem halbstündigen Spektakel. Passend zur Musik wird es ein Feuerwerk geben, dass jeden Zuschauer lediglich Staunen lässt.

Links- als auch rechtsrheinig bietet der Bereich zwischen der Bastei und der Hohenzollernbrücke das optimale Panorama auf das Feuerwerk schlechthin. Passend zum spektakulärsten Feuerwerk Kölns wird einem an beiden Ufern auch kulinarisch eine breite Auswahl an Speisen und Getränken geboten.

Der Eintritt zu beiden Uferflächen ist frei!

Alle Informationen zu dem Event und den noch buchbaren Plätzen auf Schiffen oder an Land finden Sie unter https://www.koelner-lichter.de .

Öffnungszeiten: 15 – 24 Uhr auf beiden Rheinseiten

https://www.koelner-lichter.de

Veranstaltungsbüro Nolden GmbH

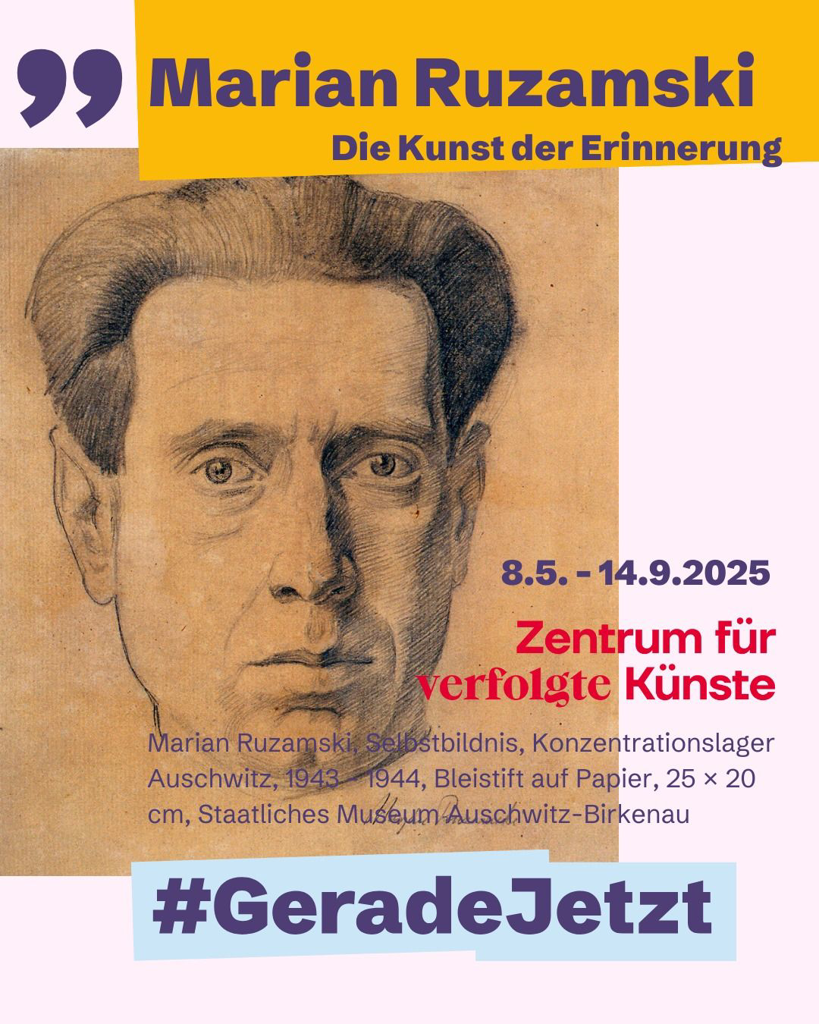

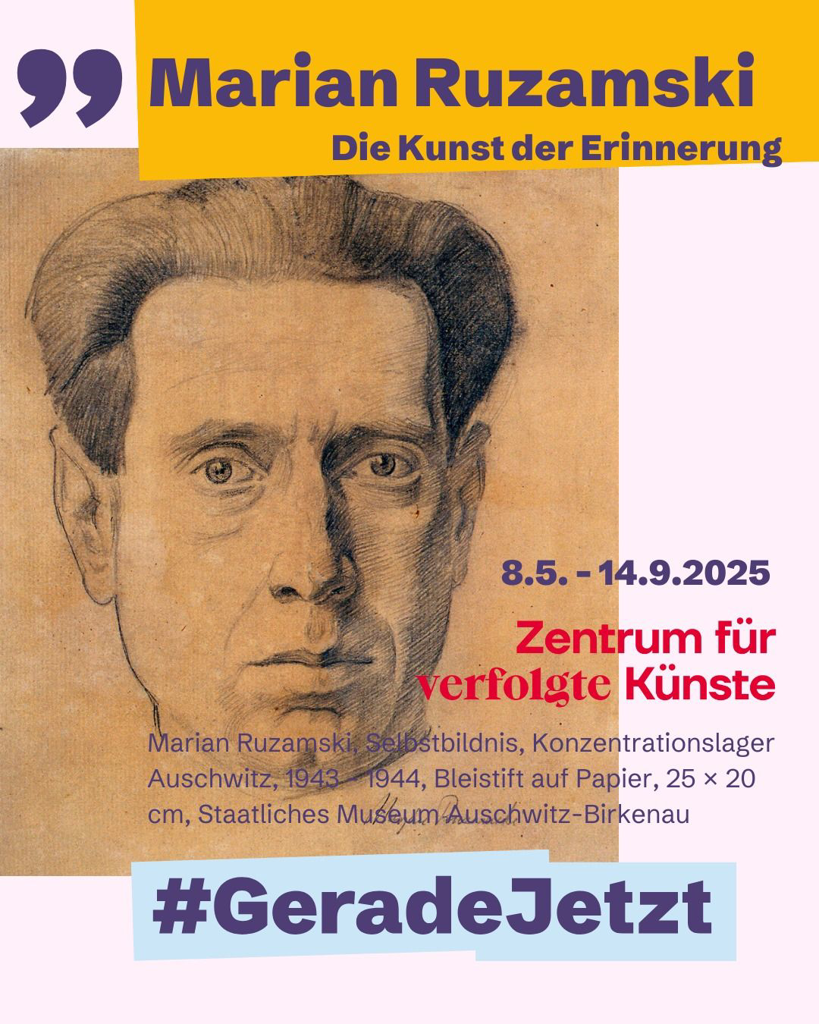

Am 80. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, am 8. Mai 2025, eröffnen das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen, in Kooperation mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Keimer-Bürgerstiftung Solingen die erste monografische Ausstellung von Marian Ruzamski außerhalb Polens.

MARIAN RUZAMSKI – KUNST DER ERINNERUNG

Erste monografische Ausstellung Marian Ruzamskis außerhalb Polens

8.5. – 14.9.2025

Zentrum für verfolgte Künste, Wuppertaler Str. 160, 42653 Solingen

https://www.verfolgte-kuenste.com/wechselausstellungen/marian-ruzamki-kunst-der-erinnerung

100 Jahre nach seiner letzten Einzelausstellung. 80 Jahre nach seinem Tod – kehrt das Werk Marian Ruzamskis in die Öffentlichkeit zurück.

Kunst als Zeugnis

Kunstwerke können das Unsagbare ausdrücken. Sie überliefern Geschichte nicht nur in Fakten, sondern in Gefühlen – und verbinden uns mit den Erfahrungen derer, die sie geschaffen haben. Die Ausstellung „Marian Ruzamski. Die Kunst der Erinnerung“ widmet sich einem Künstler, der nicht nur durch seine außergewöhnliche Farbwelt und Tiefe beeindruckt, sondern auch durch sein Schicksal. Ruzamski wurde während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz deportiert und starb 1945 im Lager Bergen-Belsen. Seine in Auschwitz entstandenen Werke sind ein stiller Widerstand gegen das Vergessen – Ausdruck von Hoffnung in Zeiten größter Dunkelheit.

Der Künstler Marian Ruzamski (1889-1945)

„Trotz begeisterter Kritiken und Ausstellungen in den renommiertesten Salons der Zweiten Republik gelang es ihm nie, sich unter den führenden polnischen Malern des 20. Jahrhunderts zu etablieren. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb es unmöglich, ihn wieder ins kollektive Gedächtnis zu rufen.“ – Tadeusz Zych, 2025

Marian Ruzamski war ein sensibler Beobachter seiner Umgebung. Seine Gemälde zeigen Porträts, Landschaften, Szenen des Alltags – stets durchdrungen von einer tiefen Menschlichkeit. Er gehört zu den Künstlern, deren Werk durch Verfolgung fast ausgelöscht wurde. Mit dieser Ausstellung wird sein Gesamtwerk erstmals umfassend gezeigt – eine Hommage an einen großen polnischen Maler und Zeugen der Shoah.

Die dramatischen Umbrüche des vergangenen Jahrhunderts prägten das Leben von Marian Ruzamski: Geboren 1889 in Lipnik bei Bielsko-Biała, stammte er aus einer kulturell vielfältigen Familie. Seine Mutter war eine französische Jüdin, sein Vater ein polnischer Notar. Der junge, hochbegabte Künstler musste 1914 als damaliger Bürger Österreich-Ungarns sein Stipendium in Paris abbrechen und Frankreich verlassen, da er mit Kriegsbeginn zum „feindlichen Ausländer“ wurde. Im Ersten Weltkrieg verschleppten ihn russische Truppen nach Charkiw. Aus den Wirren der Revolution kehrte er schwer traumatisiert in den jetzt freien jungen polnischen Staat zurück. Während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg wurde Ruzamski 1943 als Jude und Homosexueller denunziert, von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und später nach Bergen-Belsen verschleppt, wo er vor 80 Jahren am 8. März 1945 kurz vor Kriegsende starb.

Doch obwohl Ruzamskis Leben von Krieg, Verfolgung und Gewalt überschattet war, erzählen seine Werke eine andere Geschichte. Seine Bilder sind geprägt von einer tiefen Humanität, von Szenen des Alltags und einer fast schwebenden Leichtigkeit – als würde ein anderes, friedliches Jahrhundert an uns vorüberziehen. Es sind poetische, eindringliche Bilder, die an sommerliche Landschaften erinnern, nicht an Terror und Zerstörung.

Der Impulsgeber Marian Turski (1926–2025)

Die Idee zur Ausstellung geht auf Marian Turski zurück – Historiker, Journalist und Auschwitz-Überlebender. Zeit seines Lebens kämpfte er gegen das Vergessen, für Demokratie und Menschenrechte.

Seine Worte „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Es begann mit kleinen Manifestationen von Intoleranz und Antisemitismus, mit Rassismus. Das ist es, woran man sich erinnern muss: Es begann nicht mit Gaskammern.“ mahnen uns bis heute. Turski begleitete die Entstehung dieser Ausstellung bis kurz vor seinem Tod. Sein Vorwort zum Katalog wurde wenige Tage vor seinem Tod am 18. Februar 2025 abgeschlossen. Die Ausstellung ist ihm gewidmet.

Die Kunst der Erinnerung

Im Jahr 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal – ein Anlass, innezuhalten und sich neu mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir heute an die katastrophalen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnern. Die Ausstellung mit den Werken von Marian Ruzamski ist ein künstlerischer Beitrag zu diesem Gedenken. Sie richtet den Blick auf ein individuelles Schicksal, das exemplarisch für viele steht, und zeigt zugleich, dass Erinnerung nicht nur Mahnung, sondern auch kulturelles Erbe ist. In einer Zeit, in der geschichtliche Narrative zunehmend infrage gestellt werden, setzt die Ausstellung ein Zeichen für die Bedeutung der Kunst als Medium des historischen Bewusstseins. Sie erinnert daran, dass der Weg zur Versöhnung über das Verstehen führt – und dass dieses Verstehen oft in der Stille eines Bildes beginnt.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Tarnowski-Schlossmuseum in Tarnobrzeg und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Sie wird unterstützt von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung Solingen sowie weiteren Förderern. Nach der Erstpräsentation im Museum Zentrum für verfolgte Künste wird die Ausstellung in Tarnobrzeg, der letzten Heimat Ruzamskis, gezeigt und im Frühjahr 2026 im Palast der Schönen Künste in Krakau, wo Ruzamski 100 Jahre zuvor seine letzte Einzelausstellung hatte.

In Vorbereitung zu dieser Ausstellung fand am 4./5. September 2024 im Zentrum für verfolgte Künste die deutsch-polnische Tagung „Vergangenheit erinnern, Zukunft gestalten“ zu Leben und Werk von Marian Ruzamski und dem Kampf gegen Antisemitismus statt.

10.00-17.00 Uhr

Chouchane Siranossian, Violine

Capella Augustina

Andreas Spering

„Es ist das Privileg außergewöhnlicher Künstler, das ganze Licht auf sich zu ziehen. Die Geigerin Chouchane Siranossian ist von dieser Art.” Das Stammpublikum der Brühler Schlosskonzerte wird in diese Lobeshymne des französischen Musikmagazins „Diapason“ sicher einhellig einstimmen, schließlich war die Musikerin viele Jahre Konzertmeisterin bei der Capella Augustina, bevor sie solistisch weltweit Karriere machte. Für ihre Rückkehr zu den alten Musikerfreunden hat sich Chouchane Siranossian Beethovens bahnbrechendes Violinkonzert ausgesucht. Daneben steht mit der „Sinfonie mit dem Paukenschlag“ eine der großen Londoner Sinfonien auf dem Programm, an deren Entstehung der wie Beethoven aus Bonn stammende und in London wirkende Musiker und Impresario Johann Peter Salomon großen Anteil hatte: Ohne ihn wäre Haydn vielleicht nie nach England gekommen.

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Konzert D-Dur op. 61 für Violine und Orchester

Joseph Haydn (1732–1809)

Sinfonie G-Dur Hob. I:94 „Mit dem Paukenschlag“

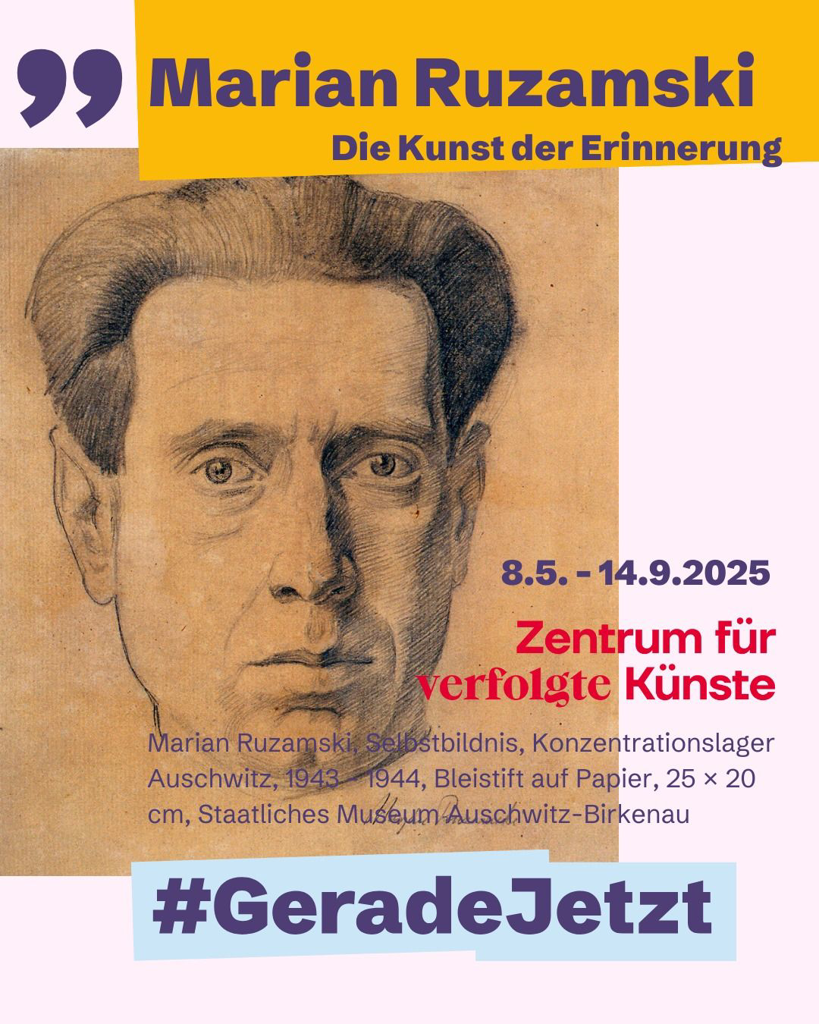

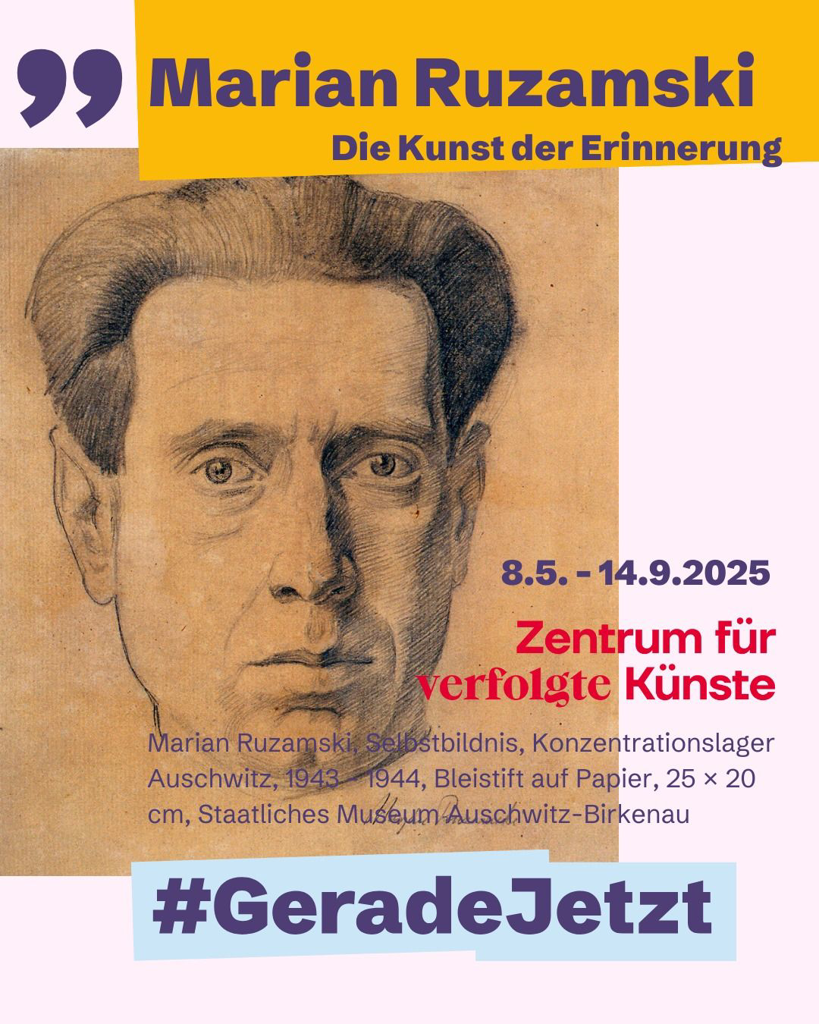

Am 80. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, am 8. Mai 2025, eröffnen das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen, in Kooperation mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Keimer-Bürgerstiftung Solingen die erste monografische Ausstellung von Marian Ruzamski außerhalb Polens.

MARIAN RUZAMSKI – KUNST DER ERINNERUNG

Erste monografische Ausstellung Marian Ruzamskis außerhalb Polens

8.5. – 14.9.2025

Zentrum für verfolgte Künste, Wuppertaler Str. 160, 42653 Solingen

https://www.verfolgte-kuenste.com/wechselausstellungen/marian-ruzamki-kunst-der-erinnerung

100 Jahre nach seiner letzten Einzelausstellung. 80 Jahre nach seinem Tod – kehrt das Werk Marian Ruzamskis in die Öffentlichkeit zurück.

Kunst als Zeugnis

Kunstwerke können das Unsagbare ausdrücken. Sie überliefern Geschichte nicht nur in Fakten, sondern in Gefühlen – und verbinden uns mit den Erfahrungen derer, die sie geschaffen haben. Die Ausstellung „Marian Ruzamski. Die Kunst der Erinnerung“ widmet sich einem Künstler, der nicht nur durch seine außergewöhnliche Farbwelt und Tiefe beeindruckt, sondern auch durch sein Schicksal. Ruzamski wurde während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz deportiert und starb 1945 im Lager Bergen-Belsen. Seine in Auschwitz entstandenen Werke sind ein stiller Widerstand gegen das Vergessen – Ausdruck von Hoffnung in Zeiten größter Dunkelheit.

Der Künstler Marian Ruzamski (1889-1945)

„Trotz begeisterter Kritiken und Ausstellungen in den renommiertesten Salons der Zweiten Republik gelang es ihm nie, sich unter den führenden polnischen Malern des 20. Jahrhunderts zu etablieren. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb es unmöglich, ihn wieder ins kollektive Gedächtnis zu rufen.“ – Tadeusz Zych, 2025

Marian Ruzamski war ein sensibler Beobachter seiner Umgebung. Seine Gemälde zeigen Porträts, Landschaften, Szenen des Alltags – stets durchdrungen von einer tiefen Menschlichkeit. Er gehört zu den Künstlern, deren Werk durch Verfolgung fast ausgelöscht wurde. Mit dieser Ausstellung wird sein Gesamtwerk erstmals umfassend gezeigt – eine Hommage an einen großen polnischen Maler und Zeugen der Shoah.

Die dramatischen Umbrüche des vergangenen Jahrhunderts prägten das Leben von Marian Ruzamski: Geboren 1889 in Lipnik bei Bielsko-Biała, stammte er aus einer kulturell vielfältigen Familie. Seine Mutter war eine französische Jüdin, sein Vater ein polnischer Notar. Der junge, hochbegabte Künstler musste 1914 als damaliger Bürger Österreich-Ungarns sein Stipendium in Paris abbrechen und Frankreich verlassen, da er mit Kriegsbeginn zum „feindlichen Ausländer“ wurde. Im Ersten Weltkrieg verschleppten ihn russische Truppen nach Charkiw. Aus den Wirren der Revolution kehrte er schwer traumatisiert in den jetzt freien jungen polnischen Staat zurück. Während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg wurde Ruzamski 1943 als Jude und Homosexueller denunziert, von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und später nach Bergen-Belsen verschleppt, wo er vor 80 Jahren am 8. März 1945 kurz vor Kriegsende starb.

Doch obwohl Ruzamskis Leben von Krieg, Verfolgung und Gewalt überschattet war, erzählen seine Werke eine andere Geschichte. Seine Bilder sind geprägt von einer tiefen Humanität, von Szenen des Alltags und einer fast schwebenden Leichtigkeit – als würde ein anderes, friedliches Jahrhundert an uns vorüberziehen. Es sind poetische, eindringliche Bilder, die an sommerliche Landschaften erinnern, nicht an Terror und Zerstörung.

Der Impulsgeber Marian Turski (1926–2025)

Die Idee zur Ausstellung geht auf Marian Turski zurück – Historiker, Journalist und Auschwitz-Überlebender. Zeit seines Lebens kämpfte er gegen das Vergessen, für Demokratie und Menschenrechte.

Seine Worte „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Es begann mit kleinen Manifestationen von Intoleranz und Antisemitismus, mit Rassismus. Das ist es, woran man sich erinnern muss: Es begann nicht mit Gaskammern.“ mahnen uns bis heute. Turski begleitete die Entstehung dieser Ausstellung bis kurz vor seinem Tod. Sein Vorwort zum Katalog wurde wenige Tage vor seinem Tod am 18. Februar 2025 abgeschlossen. Die Ausstellung ist ihm gewidmet.

Die Kunst der Erinnerung

Im Jahr 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal – ein Anlass, innezuhalten und sich neu mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir heute an die katastrophalen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnern. Die Ausstellung mit den Werken von Marian Ruzamski ist ein künstlerischer Beitrag zu diesem Gedenken. Sie richtet den Blick auf ein individuelles Schicksal, das exemplarisch für viele steht, und zeigt zugleich, dass Erinnerung nicht nur Mahnung, sondern auch kulturelles Erbe ist. In einer Zeit, in der geschichtliche Narrative zunehmend infrage gestellt werden, setzt die Ausstellung ein Zeichen für die Bedeutung der Kunst als Medium des historischen Bewusstseins. Sie erinnert daran, dass der Weg zur Versöhnung über das Verstehen führt – und dass dieses Verstehen oft in der Stille eines Bildes beginnt.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Tarnowski-Schlossmuseum in Tarnobrzeg und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Sie wird unterstützt von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung Solingen sowie weiteren Förderern. Nach der Erstpräsentation im Museum Zentrum für verfolgte Künste wird die Ausstellung in Tarnobrzeg, der letzten Heimat Ruzamskis, gezeigt und im Frühjahr 2026 im Palast der Schönen Künste in Krakau, wo Ruzamski 100 Jahre zuvor seine letzte Einzelausstellung hatte.

In Vorbereitung zu dieser Ausstellung fand am 4./5. September 2024 im Zentrum für verfolgte Künste die deutsch-polnische Tagung „Vergangenheit erinnern, Zukunft gestalten“ zu Leben und Werk von Marian Ruzamski und dem Kampf gegen Antisemitismus statt.

10.00-17.00 Uhr

Am 80. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, am 8. Mai 2025, eröffnen das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen, in Kooperation mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Keimer-Bürgerstiftung Solingen die erste monografische Ausstellung von Marian Ruzamski außerhalb Polens.

MARIAN RUZAMSKI – KUNST DER ERINNERUNG

Erste monografische Ausstellung Marian Ruzamskis außerhalb Polens

8.5. – 14.9.2025

Zentrum für verfolgte Künste, Wuppertaler Str. 160, 42653 Solingen

https://www.verfolgte-kuenste.com/wechselausstellungen/marian-ruzamki-kunst-der-erinnerung

100 Jahre nach seiner letzten Einzelausstellung. 80 Jahre nach seinem Tod – kehrt das Werk Marian Ruzamskis in die Öffentlichkeit zurück.

Kunst als Zeugnis

Kunstwerke können das Unsagbare ausdrücken. Sie überliefern Geschichte nicht nur in Fakten, sondern in Gefühlen – und verbinden uns mit den Erfahrungen derer, die sie geschaffen haben. Die Ausstellung „Marian Ruzamski. Die Kunst der Erinnerung“ widmet sich einem Künstler, der nicht nur durch seine außergewöhnliche Farbwelt und Tiefe beeindruckt, sondern auch durch sein Schicksal. Ruzamski wurde während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz deportiert und starb 1945 im Lager Bergen-Belsen. Seine in Auschwitz entstandenen Werke sind ein stiller Widerstand gegen das Vergessen – Ausdruck von Hoffnung in Zeiten größter Dunkelheit.

Der Künstler Marian Ruzamski (1889-1945)

„Trotz begeisterter Kritiken und Ausstellungen in den renommiertesten Salons der Zweiten Republik gelang es ihm nie, sich unter den führenden polnischen Malern des 20. Jahrhunderts zu etablieren. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb es unmöglich, ihn wieder ins kollektive Gedächtnis zu rufen.“ – Tadeusz Zych, 2025

Marian Ruzamski war ein sensibler Beobachter seiner Umgebung. Seine Gemälde zeigen Porträts, Landschaften, Szenen des Alltags – stets durchdrungen von einer tiefen Menschlichkeit. Er gehört zu den Künstlern, deren Werk durch Verfolgung fast ausgelöscht wurde. Mit dieser Ausstellung wird sein Gesamtwerk erstmals umfassend gezeigt – eine Hommage an einen großen polnischen Maler und Zeugen der Shoah.

Die dramatischen Umbrüche des vergangenen Jahrhunderts prägten das Leben von Marian Ruzamski: Geboren 1889 in Lipnik bei Bielsko-Biała, stammte er aus einer kulturell vielfältigen Familie. Seine Mutter war eine französische Jüdin, sein Vater ein polnischer Notar. Der junge, hochbegabte Künstler musste 1914 als damaliger Bürger Österreich-Ungarns sein Stipendium in Paris abbrechen und Frankreich verlassen, da er mit Kriegsbeginn zum „feindlichen Ausländer“ wurde. Im Ersten Weltkrieg verschleppten ihn russische Truppen nach Charkiw. Aus den Wirren der Revolution kehrte er schwer traumatisiert in den jetzt freien jungen polnischen Staat zurück. Während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg wurde Ruzamski 1943 als Jude und Homosexueller denunziert, von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und später nach Bergen-Belsen verschleppt, wo er vor 80 Jahren am 8. März 1945 kurz vor Kriegsende starb.

Doch obwohl Ruzamskis Leben von Krieg, Verfolgung und Gewalt überschattet war, erzählen seine Werke eine andere Geschichte. Seine Bilder sind geprägt von einer tiefen Humanität, von Szenen des Alltags und einer fast schwebenden Leichtigkeit – als würde ein anderes, friedliches Jahrhundert an uns vorüberziehen. Es sind poetische, eindringliche Bilder, die an sommerliche Landschaften erinnern, nicht an Terror und Zerstörung.

Der Impulsgeber Marian Turski (1926–2025)

Die Idee zur Ausstellung geht auf Marian Turski zurück – Historiker, Journalist und Auschwitz-Überlebender. Zeit seines Lebens kämpfte er gegen das Vergessen, für Demokratie und Menschenrechte.

Seine Worte „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Es begann mit kleinen Manifestationen von Intoleranz und Antisemitismus, mit Rassismus. Das ist es, woran man sich erinnern muss: Es begann nicht mit Gaskammern.“ mahnen uns bis heute. Turski begleitete die Entstehung dieser Ausstellung bis kurz vor seinem Tod. Sein Vorwort zum Katalog wurde wenige Tage vor seinem Tod am 18. Februar 2025 abgeschlossen. Die Ausstellung ist ihm gewidmet.

Die Kunst der Erinnerung

Im Jahr 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal – ein Anlass, innezuhalten und sich neu mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir heute an die katastrophalen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnern. Die Ausstellung mit den Werken von Marian Ruzamski ist ein künstlerischer Beitrag zu diesem Gedenken. Sie richtet den Blick auf ein individuelles Schicksal, das exemplarisch für viele steht, und zeigt zugleich, dass Erinnerung nicht nur Mahnung, sondern auch kulturelles Erbe ist. In einer Zeit, in der geschichtliche Narrative zunehmend infrage gestellt werden, setzt die Ausstellung ein Zeichen für die Bedeutung der Kunst als Medium des historischen Bewusstseins. Sie erinnert daran, dass der Weg zur Versöhnung über das Verstehen führt – und dass dieses Verstehen oft in der Stille eines Bildes beginnt.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Tarnowski-Schlossmuseum in Tarnobrzeg und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Sie wird unterstützt von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung Solingen sowie weiteren Förderern. Nach der Erstpräsentation im Museum Zentrum für verfolgte Künste wird die Ausstellung in Tarnobrzeg, der letzten Heimat Ruzamskis, gezeigt und im Frühjahr 2026 im Palast der Schönen Künste in Krakau, wo Ruzamski 100 Jahre zuvor seine letzte Einzelausstellung hatte.

In Vorbereitung zu dieser Ausstellung fand am 4./5. September 2024 im Zentrum für verfolgte Künste die deutsch-polnische Tagung „Vergangenheit erinnern, Zukunft gestalten“ zu Leben und Werk von Marian Ruzamski und dem Kampf gegen Antisemitismus statt.

10.00-17.00 Uhr

Am 80. Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, am 8. Mai 2025, eröffnen das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen, in Kooperation mit der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Keimer-Bürgerstiftung Solingen die erste monografische Ausstellung von Marian Ruzamski außerhalb Polens.

MARIAN RUZAMSKI – KUNST DER ERINNERUNG

Erste monografische Ausstellung Marian Ruzamskis außerhalb Polens

8.5. – 14.9.2025

Zentrum für verfolgte Künste, Wuppertaler Str. 160, 42653 Solingen

https://www.verfolgte-kuenste.com/wechselausstellungen/marian-ruzamki-kunst-der-erinnerung

100 Jahre nach seiner letzten Einzelausstellung. 80 Jahre nach seinem Tod – kehrt das Werk Marian Ruzamskis in die Öffentlichkeit zurück.

Kunst als Zeugnis

Kunstwerke können das Unsagbare ausdrücken. Sie überliefern Geschichte nicht nur in Fakten, sondern in Gefühlen – und verbinden uns mit den Erfahrungen derer, die sie geschaffen haben. Die Ausstellung „Marian Ruzamski. Die Kunst der Erinnerung“ widmet sich einem Künstler, der nicht nur durch seine außergewöhnliche Farbwelt und Tiefe beeindruckt, sondern auch durch sein Schicksal. Ruzamski wurde während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz deportiert und starb 1945 im Lager Bergen-Belsen. Seine in Auschwitz entstandenen Werke sind ein stiller Widerstand gegen das Vergessen – Ausdruck von Hoffnung in Zeiten größter Dunkelheit.

Der Künstler Marian Ruzamski (1889-1945)

„Trotz begeisterter Kritiken und Ausstellungen in den renommiertesten Salons der Zweiten Republik gelang es ihm nie, sich unter den führenden polnischen Malern des 20. Jahrhunderts zu etablieren. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb es unmöglich, ihn wieder ins kollektive Gedächtnis zu rufen.“ – Tadeusz Zych, 2025

Marian Ruzamski war ein sensibler Beobachter seiner Umgebung. Seine Gemälde zeigen Porträts, Landschaften, Szenen des Alltags – stets durchdrungen von einer tiefen Menschlichkeit. Er gehört zu den Künstlern, deren Werk durch Verfolgung fast ausgelöscht wurde. Mit dieser Ausstellung wird sein Gesamtwerk erstmals umfassend gezeigt – eine Hommage an einen großen polnischen Maler und Zeugen der Shoah.

Die dramatischen Umbrüche des vergangenen Jahrhunderts prägten das Leben von Marian Ruzamski: Geboren 1889 in Lipnik bei Bielsko-Biała, stammte er aus einer kulturell vielfältigen Familie. Seine Mutter war eine französische Jüdin, sein Vater ein polnischer Notar. Der junge, hochbegabte Künstler musste 1914 als damaliger Bürger Österreich-Ungarns sein Stipendium in Paris abbrechen und Frankreich verlassen, da er mit Kriegsbeginn zum „feindlichen Ausländer“ wurde. Im Ersten Weltkrieg verschleppten ihn russische Truppen nach Charkiw. Aus den Wirren der Revolution kehrte er schwer traumatisiert in den jetzt freien jungen polnischen Staat zurück. Während der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg wurde Ruzamski 1943 als Jude und Homosexueller denunziert, von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und später nach Bergen-Belsen verschleppt, wo er vor 80 Jahren am 8. März 1945 kurz vor Kriegsende starb.

Doch obwohl Ruzamskis Leben von Krieg, Verfolgung und Gewalt überschattet war, erzählen seine Werke eine andere Geschichte. Seine Bilder sind geprägt von einer tiefen Humanität, von Szenen des Alltags und einer fast schwebenden Leichtigkeit – als würde ein anderes, friedliches Jahrhundert an uns vorüberziehen. Es sind poetische, eindringliche Bilder, die an sommerliche Landschaften erinnern, nicht an Terror und Zerstörung.

Der Impulsgeber Marian Turski (1926–2025)

Die Idee zur Ausstellung geht auf Marian Turski zurück – Historiker, Journalist und Auschwitz-Überlebender. Zeit seines Lebens kämpfte er gegen das Vergessen, für Demokratie und Menschenrechte.

Seine Worte „Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Es begann mit kleinen Manifestationen von Intoleranz und Antisemitismus, mit Rassismus. Das ist es, woran man sich erinnern muss: Es begann nicht mit Gaskammern.“ mahnen uns bis heute. Turski begleitete die Entstehung dieser Ausstellung bis kurz vor seinem Tod. Sein Vorwort zum Katalog wurde wenige Tage vor seinem Tod am 18. Februar 2025 abgeschlossen. Die Ausstellung ist ihm gewidmet.

Die Kunst der Erinnerung

Im Jahr 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal – ein Anlass, innezuhalten und sich neu mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir heute an die katastrophalen Ereignisse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erinnern. Die Ausstellung mit den Werken von Marian Ruzamski ist ein künstlerischer Beitrag zu diesem Gedenken. Sie richtet den Blick auf ein individuelles Schicksal, das exemplarisch für viele steht, und zeigt zugleich, dass Erinnerung nicht nur Mahnung, sondern auch kulturelles Erbe ist. In einer Zeit, in der geschichtliche Narrative zunehmend infrage gestellt werden, setzt die Ausstellung ein Zeichen für die Bedeutung der Kunst als Medium des historischen Bewusstseins. Sie erinnert daran, dass der Weg zur Versöhnung über das Verstehen führt – und dass dieses Verstehen oft in der Stille eines Bildes beginnt.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Tarnowski-Schlossmuseum in Tarnobrzeg und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau. Sie wird unterstützt von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Polnischen Institut Düsseldorf und der Gerd-Kaimer-Bürgerstiftung Solingen sowie weiteren Förderern. Nach der Erstpräsentation im Museum Zentrum für verfolgte Künste wird die Ausstellung in Tarnobrzeg, der letzten Heimat Ruzamskis, gezeigt und im Frühjahr 2026 im Palast der Schönen Künste in Krakau, wo Ruzamski 100 Jahre zuvor seine letzte Einzelausstellung hatte.

In Vorbereitung zu dieser Ausstellung fand am 4./5. September 2024 im Zentrum für verfolgte Künste die deutsch-polnische Tagung „Vergangenheit erinnern, Zukunft gestalten“ zu Leben und Werk von Marian Ruzamski und dem Kampf gegen Antisemitismus statt.

10.00-17.00 Uhr